JR・小田急線「藤沢」駅へ

徒歩6分※1。

駅近の魅力を、

すべて享受できるポジション。

駅を中心とした半径500m圏内。

「藤沢」の楽しさ・暮らしやすさが

凝縮されたエリアに、

『バウス藤沢』は誕生します。

※1.現地エントランスより、JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口まで徒歩6分(約470m)。

新着情報

※1.現地エントランスより、JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅北口まで徒歩6分(約470m)。

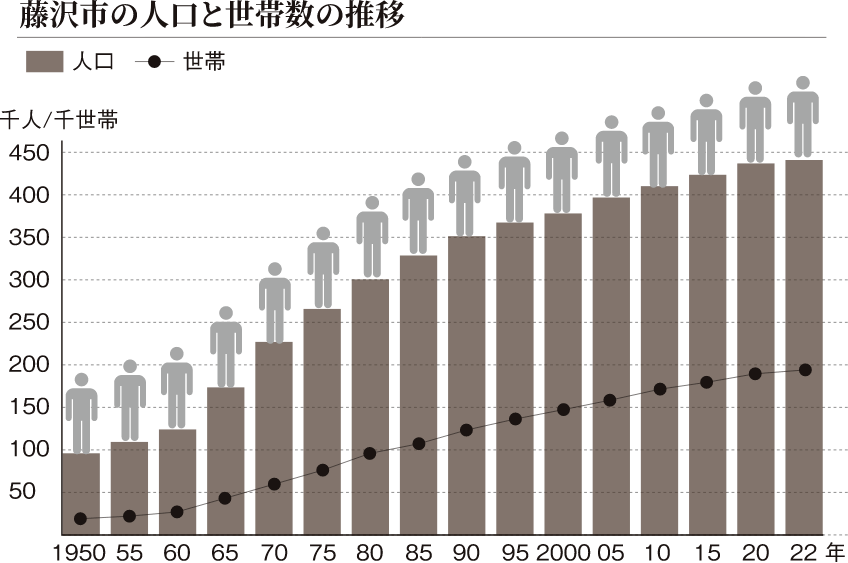

「転入超過数」とは「転入者が転出者を上回る人数」のこと。ある意味、住む街として選ばれているかどうかのバロメーターとなります。総務省発表の2021年「人口移動報告」によれば、「藤沢」の転入超過数は4,554人と全国で8位。神奈川県内では、横浜市に次ぐ第2位となっています。特に東京都内からの転入者は4,512人に及び、コロナ禍前の2019年と比較すると1,354人も増加。コロナ禍における働き方やマインドの変化に伴い、ますます「藤沢」が選ばれていることが見て取れます。※総務省統計局2021年「人口移動報告」より

都内からの移住先として「藤沢」が選ばれている理由。それは、“多様性”にあるのではないでしょうか。都心の主要駅「東京・渋谷・新宿」とダイレクトに結ばれるアクセス、複数の百貨店をはじめ豊富な商業施設が集積した駅周辺の利便性、緑と海を身近にする自然環境など、多様な暮らしやすさを謳歌できる街。どんな世代でも満足させる「藤沢」の心地よさが、いま、人々を惹きつけるのかもしれません。

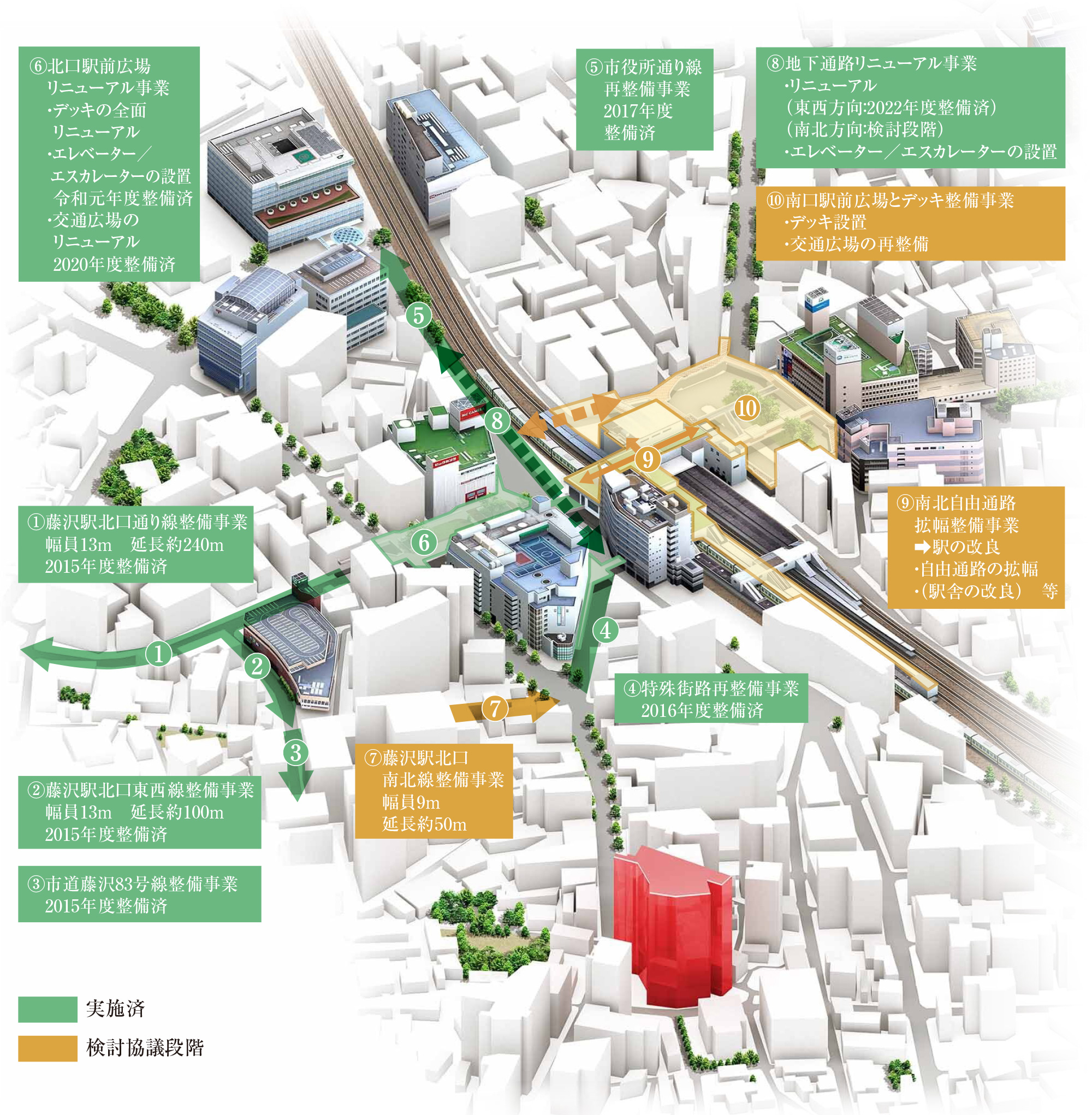

2012年の「藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画」策定から10年。

「藤沢」駅周辺は、着々と再整備が進んでいます。

すでにほとんどの再整備が終了した北口エリアに引き続き、南口エリア再整備が本格化。北口と南口のつながりが強化され、さらに暮らしやすい街へと進化し続けます。

1977年「北口地下通路」の開通から40年以上。

待望の「地下通路リニューアル事業」が、2022年3月についに完成しました。

既存の構造体を活かしながら、バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮。明るく、誰もが使いやすい地下通路に生まれ変わりました。

「藤沢」駅南口では、新たに地上17階建ての複合再開発構想が発表されました。

1階から6階は店舗、7階以上のフロアにはオフィス・多目的ホール・ホテルを想定。2029年度の竣工が予定されています。

「藤沢」駅北口ペデストリアンデッキ(サンパール広場)は、1979年に完成した国内2番目のペデストリアンデッキ。40年以上に渡って、駅前のシンボルとして親しまれています。2019年には、大規模リニューアル工事が竣工。新たにバリアフリー化にも配慮し、誰もが安心して利用できる空間に生まれ変わりました。駅から『バウス藤沢』へは、このペデストリアンデッキを通って徒歩6分。「藤沢」駅と暮らす歓びを、日々の風景の中で実感できるアプローチです。

北口ペデストリアンデッキは「サンパール広場」という名称でも呼ばれているように、単なる歩行通路ではありません。以前から駅前の広場として親しまれてきましたが、2019年に大規模リニューアル。時計塔ベンチのあるウッドデッキの「待ち合わせ広場」、人工芝を敷き詰めた「ガーデンパーク」、藤棚のある「ガーデンテラス」など、交流の広場として刷新されました。2021年12月からは月に一度のペースで、こだわりの店舗が集まる「market251」が開催されるなど、これからの「藤沢」を象徴する交流拠点として期待されています。

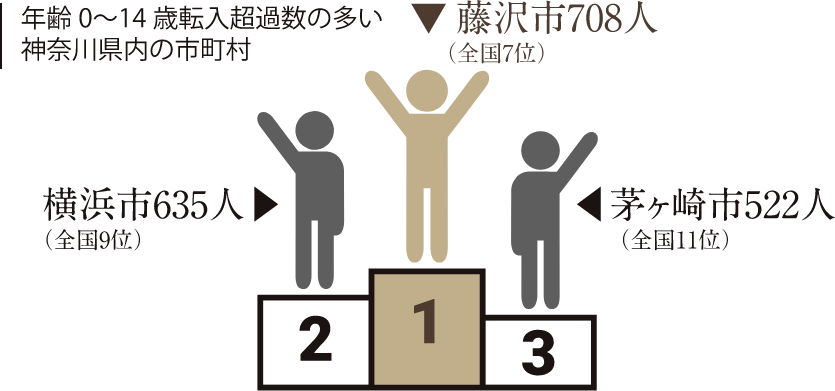

総務省発表の2021年「人口移動報告」によると、藤沢市への14歳以下の転入者は708人。横浜市を上回り神奈川県内では1位、全国でも7位となりました。つまり、子育て世帯の転入が多いということ。都心へのアクセスや自然環境の良さ、子育て支援策の充実、テレワークの普及などが、転入増加の理由と言われています。

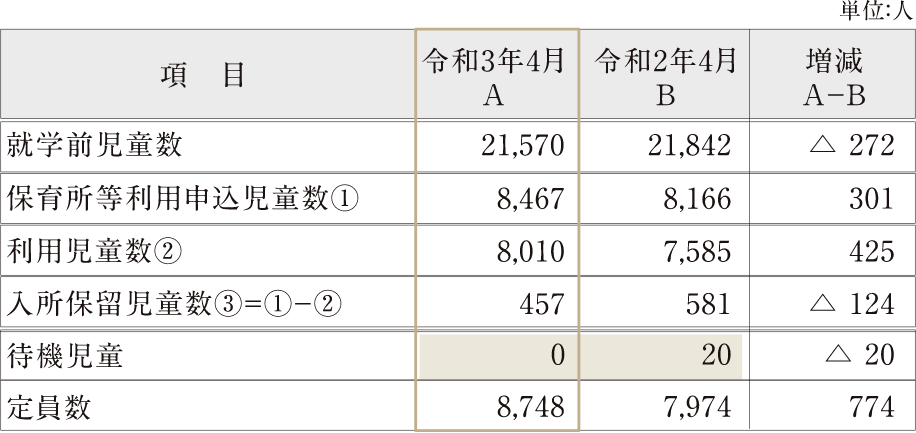

藤沢市では、希望しても認可保育所などに入所できない待機児童数をゼロにすることを実現。認可保育所の新設や再整備を進め、774人の定員拡大を実施。1995年の調査開始以来初めてとなる快挙で、藤沢市は「今後も子育て支援政策を進める」という方針を打ち出しています。

藤沢市では、出生連絡票や住民情報をもとに、出産されたお母さんと赤ちゃんを対象として、生後4ヶ月までに助産師・保健師・看護師がご連絡をした上で、ご家庭を訪問する「ハローベビィ訪問」を行なっています。赤ちゃんの体重を計ったり、赤ちゃんとお母さんの体調などについてお話を伺い、相談に応じています。

健やかな子育てを応援するために。藤沢市ではお子様のいるご家庭の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的に「小児医療費助成制度」を設けています。0歳~中学校卒業までのお子様(中学生は所得制限あり)の入院及び通院の際、保険診療の自己負担分を助成しています。

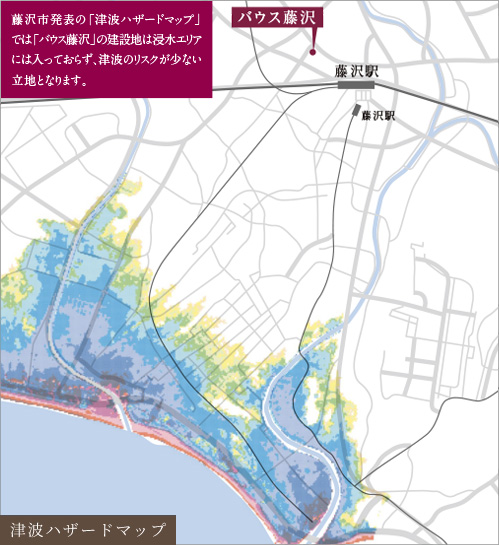

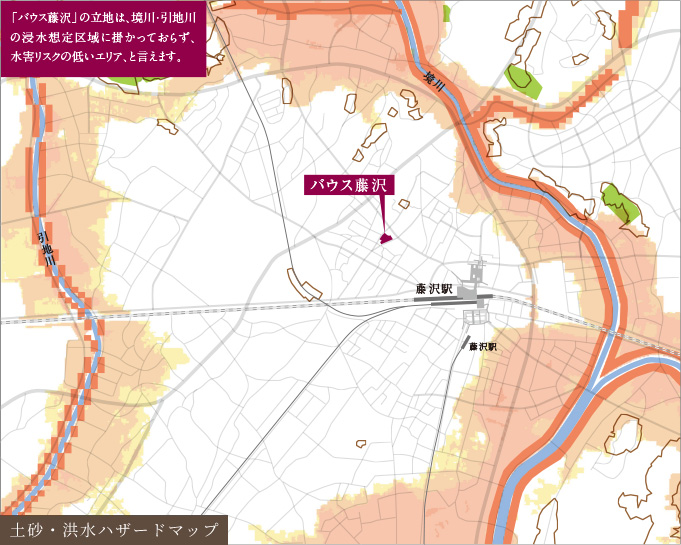

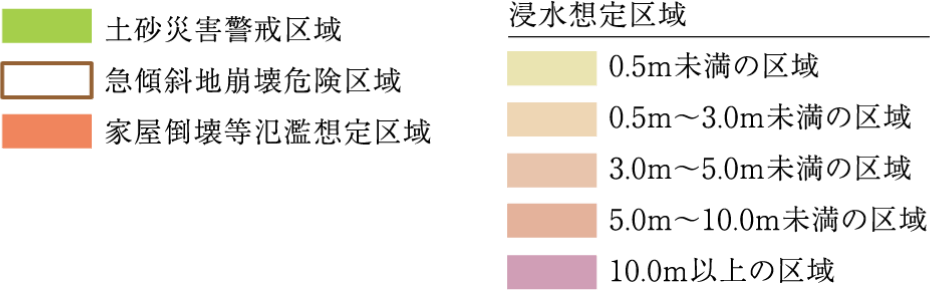

洪水の浸水想定区域について

洪水の浸水深は、境川、柏尾川、引地川、蓼川、目久尻川、小出川、小糸川、不動川、打戻川が大雨によって増水し、堤防の決壊などにより水があふれた場合に想定される浸水範囲とその程度を示しています。浸水想定区域は、神奈川県及び藤沢市より公表されたもので(平成30年、令和2年)、想定している雨量の規模は河川ごとに次のとおりです。①境川、柏尾川:24時間雨量 632㎜②引地川、蓼川、小糸川、不動川:24時間総雨量 412㎜③目久尻川:24時間総雨量 398㎜④小出川、打戻川:24時間総雨量 354㎜なお、この浸水想定区域は、想定を越えるような大雨、下水道からの氾濫、小さな河川の氾濫を考慮していませんので、着色されていない区域でも浸水が発生する場合があります。藤沢市では、浸水により相当な被害が生ずるおそれがある区域に、避難場所への避難勧告や避難指示(緊急)を発令します。避難するときには、警察、防災関係機関等の避難誘導にしたがい、安全かつ、迅速に避難してください。

土砂災害警戒区域とは

●「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」に基づき県により指定がされた区域で、土砂災害への注意が必要な区域です。

●市は、情報伝達体制や避難体制の準備を進めていきます。

●あらかじめ避難場所や避難経路を確認しておくとともに、お年寄り、子ども、病気や障がいのある方の避難方法等について、話し合っておきましょう。

急傾斜地崩壊危険区域とは

●「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき県により指定がされた区域で、土砂災害警戒区域と同様に、土砂災害への注意が必要な区域です。

●工事の実施基準を満たす限り、県が崩壊防止の工事を行います。

●斜面の崩壊を誘発させるような土地の切土・盛土、樹木の伐採等の行為を規制します。

土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)は傾斜地の形態に着目し、一律に指定されるもので、指定基準は、次のとおりです。

1.傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域2.急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域3.急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍以内(50mを超える場合は50m)